カテゴリ

最近のエントリー

HOME > 塾長ブログ.....思いつくまま そのままに。

塾長ブログ.....思いつくまま そのままに。

神奈川県公立高校 来春の入試日程発表

平成25年度の入試制度改革から5年目の入試となります。

当初は若干の混乱もありましたが、年ごとに適正な修正を加えながら5回目を迎えます。

初年度と比べると、“内申” 対 “ 学力検査” のS値算出の比率が大きく変化した高校もあります。

学力検査の教科別平均点格差も今年度入試でだいぶ改善されてきたようで、5年目を迎えて新制度も定着し落ち着いてきた様子です。

とは言っても入試問題そのものは、制度改革以前より難度は上がり、単純な詰め込み知識だけではなく本当の学力を問う内容へと更に移行して来ています。

また過日 県から発表された“公立高校再編計画”では時代・時流に即した改変や統廃合が長中期で実施されていきます。

発表された日程の詳細は、こちらの教育情報のページをご覧下さい。

第一期の再編計画はこちらのページ

(早稲田育英ゼミナール 読売ランド教室)

2016年6月22日 23:07

今日は夏至の日...地球の不思議"理科の知識"

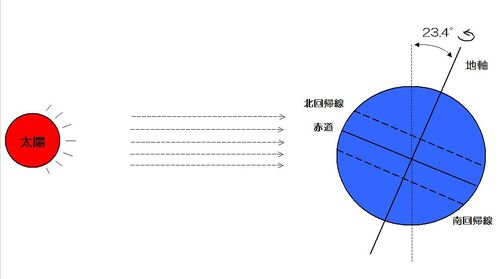

夏至の日は昼の長さが1年のうちで一番長い日、というのは誰もが知っている事ですが、天文学的には夏至の日は年に1度だけ太陽が北回帰線の上を通過する(折り返す)日です。

太陽は、ずっと赤道の上に居座っているのではなく、1年という長い周期で北回帰線と南回帰線のあいだを行ったり来たりしています。

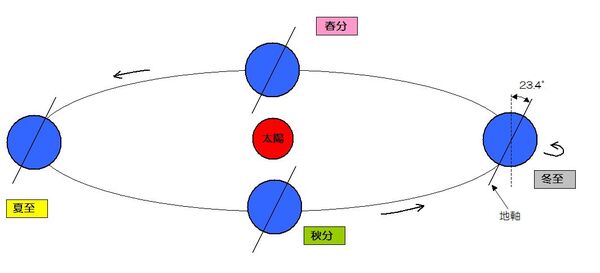

実際には太陽が動いているのではなく、地球が地軸を傾けた状態で太陽の周りを回っている事により北回帰線と南回帰線の間を1年かけて太陽が移動するかのように見えるわけです。

地球が傾いているからこそ中緯度に位置する日本に春・夏・秋・冬の四季が訪れるという事です。

(地軸の傾きは、公転軌道垂直面に対して23.4°です)

自作のヘタな図ですが、文章よりも図で理解した方が早いので参考にしてください。

自作のヘタな図ですが、文章よりも図で理解した方が早いので参考にしてください。下図は日本の冬至近辺の時期の地球です。

今日 北半球に位置する日本では夏至の日を迎えていますが、逆に南半球では今日は冬至です。

そう北半球が夏の間は南半球では冬なんです。

日本が夏の季節の時、南半球の国々は冬です。

今年オリンピック・パラリンピックが行われるリオデジャネイロは今 秋から冬に向かっている時期です。

また、太陽が北回帰線近くにいる時(夏至の前後)は北極圏(北緯66.6°以北)では1日中 日が沈まない「白夜」となります。

北欧の国々の一部などでは、6月の中旬頃から7月の初旬頃まで、夜になっても日が沈まず明るいままの百夜が続いています。

逆に冬至の時期前後は昼間でも夜が明けない「極夜」が続きます。

この極夜の時期はオーロラが最も綺麗に長く見られる時期と言われています。

北半球が寒い冬の時期には南半球では夏ですから、ブラジルやオーストラリアでは真夏に12月25日のクリスマスを迎える事になります。

水着姿のサンタクロースがビーチに現れる映像をテレビ等で見たことのある人もいるでしょう。

地球って不思議ですね。

地球が傾いた状態で1年かけて太陽の周りを回っているので、このような事が起こるわけですが、これは天文学の基本ですし天体の動きや位置関係は高校入試にも出る内容なので、よく覚えておきましょう。

地球の不思議….次は、もっとマニアックな事象を書いてみたいと思います。

お楽しみに….。

(早稲田育英ゼミナール 読売ランド教室)

2016年6月21日 22:59

鳥越神社の例大祭

鳥越神社のお祭りに行って来ました。

昔は当人も神輿を担いでいた と言う町内に住む友人の誘いにのって、初めて江戸の祭りの迫力に触れて来ました。

昔は当人も神輿を担いでいた と言う町内に住む友人の誘いにのって、初めて江戸の祭りの迫力に触れて来ました。写真は「お化け神輿」とも呼ばれる千貫神輿です。

この本社宮神輿は台輪幅4尺3寸江戸最大級の元祖“千貫神輿”だそうです。

実際に4トンもの重量があるそうで、2日目に選ばれた氏子のみで担ぐという事です。

農村部では秋の収穫に感謝する秋祭りが多いようですが、江戸の祭りは夏祭りです。

初夏5月の浅草三社祭りに始まり6月は山王祭り、そしてこの鳥越神社のお祭りと東京の下町は賑やかです。

当日は蔵前橋通りを通行止めにして十数基の神輿が練り歩きます。

当日は蔵前橋通りを通行止めにして十数基の神輿が練り歩きます。大通りだけでなく各町内の狭い道も車をシャットアウトし練り歩くので、広い範囲で迫力のある神輿の姿を見る事ができます。

夕方の宮入には、狭い境内に掛け声と共に複数の神輿が進入し大変な熱気に包まれます。

夕方の宮入には、狭い境内に掛け声と共に複数の神輿が進入し大変な熱気に包まれます。威勢のいい掛け声に大きく身を揺らす金色に輝く神輿の姿、そして熱気を帯びた担ぎ手の迫力は身近で見る者を圧倒します。

鳥越神社の大祭の歴史は古く、白雉2年(西暦651年)、日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀って白鳥神社(当時の地名)と称したことに始まるとされ、 “前九年の役”のおり源義家がこの地を訪れ鳥越大明神と改めたと伝えられています。

1300年以上の歴史ある大きなお祭りです。

一年中いろいろな記念日がある現代とは違い、昔のお祭りは年に一度の一大イベントです。

昔の人は、本当に貴重な1年に1度やってくるこの日を盛大に祝うために、1年を通して頑張って汗水ながして仕事に精を出したと聞きます。

そしてこの年に1度の大イベントに全精力を注ぎ込むのです。

今でも かの国では有名な話ですが、リオのカーニバルその日の為に1年を通して頑張って働くというのはよく聞く話しです。

そう そして、来年2月の入試日に喜びの結果を出すために、この1年を頑張って勉強に励んでいる中3生たちがウチにもいます。

まだまだエンジンが掛からずイマイチ受験モードに入り切れていない子もいますが、上位校を狙っている子は既に危機感を持って日々学習しています。

生徒によって性格も様々、そして目標とする学校もそれぞれ違います。

一概に同一の学習法ではありません。

現状の学力・成績(内申)と狙う学校のレベルの違いにより獲得すべき点数が違うわけで、どの問題で何点とって合算すると何点で圏内という分析の元に的を射た学習を個別にしていきます。

現状の学力・成績(内申)と狙う学校のレベルの違いにより獲得すべき点数が違うわけで、どの問題で何点とって合算すると何点で圏内という分析の元に的を射た学習を個別にしていきます。しかし、そう言う具体的戦略的な学習は秋から本格的にやるとして、今はまず内申を上げることに注力します。

(神奈川県公立高校の入試制度の概要はこちら)

来週は、各中学校の前期中間テストです。

1点でも多く点数を取れるよう、今日もみんな頑張ってます。

いつもの事ですが、お祭りから話題がそれて塾の話しになっちゃいました<(__)>

いつもの脱線blogにお付き合いありがとうございました。

(早稲田育英ゼミナール 読売ランド教室)

2016年6月15日 17:23

ここで差をつけろ ! ... 神奈川県公立高校入試問題

それ以前の難易度は、全国的に見ても易しい入試問題の全国BEST5に入っていたくらいですから尤もな話ですが、神奈川県の公立高校を志望する受験生にとっては大きな問題です。

穴埋めや選択問題が減り記述する問題が増えたこと、与えられた情報を分析して知識に基づいて考える過程と結論に結びつける“思考力・判断力”そしてそれを的確に答えとしてまとめる“表現力”が問われる内容へと大きく変わりました。

知識の詰め込み学習だけでなく、日頃から思考力・判断力・表現力を養う演習(訓練学習)が必要なわけですが、サービス問題(例えば数学でいうと大問①.②の計算問題など)は確実にフル得点する事も大切になります。

そんな中で、配点が高く正答率が低かった問題で加点できれば、得点で優位に立てることは明白です。

特に上位校をめざす生徒は、ここに注目しましょう。

例として27年度の入試問題から、解かっていそうで得点できなかった(正答率の低かった)英語の問題を2例ほどあげておきます。

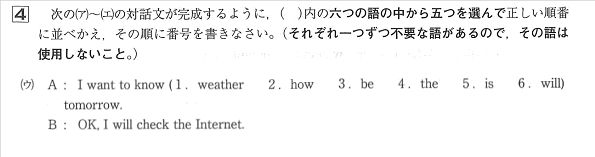

<正答率19.9%の問題>

( )内の語を正しい順番に並べ替える、ただし不要語が1語入っている問題

整序問題で正答率が低いものは圧倒的に“後置修飾”がからむものと“間接疑問文”。

〔大問4〕(ウ)の場合は、1語不要という条件があるため難度が高めですが、応答の文から意味は分かり易いはずです。

しかし、間接疑問文の理解が不十分だと正答には至らないでしょう。

間接疑問の単元は、中3の後半で学習するため、頻出であるにもかかわらず習熟が不十分なまま入試を迎えてしまう結果かも知れません。

≪解説≫

A : 明日の天気がどうなるか知りたいな。

B : 分かった、インターネットで調べてあげよう。

knowの目的語となる“疑問詞+主語+動詞...”の間接疑問をつくる。

“疑問詞”はhow、 “主語”はthe weather、 “動詞”は未来のことなのでwill beとする。

≪正解≫ how the weather will be (不要語はis)

<正答率(ア)18.0%・(イ)15.3%の問題>

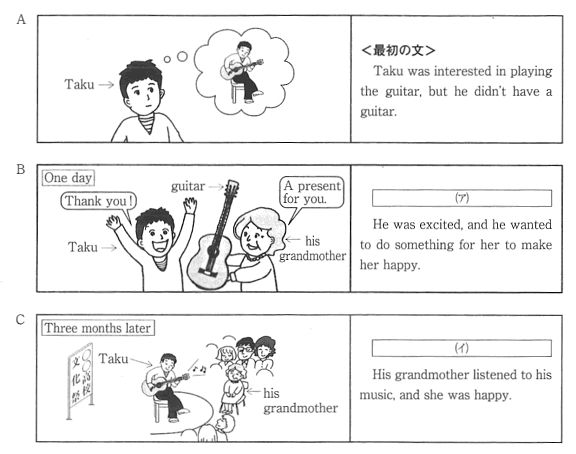

絵と英文(与えられた情報)を見て(分析して)情景にふさわしい英文で答える(表現する)問題

英作文は、日本語を英語に直すといった単純な問題は減り、自由英作文や条件英作文といった形式の問題が目立ちます。

場面に応じた的確な英語で表現するコミュニケーション能力が問われます。

配点が大きい割に正答率が低いので、正解することにより点数に差をつけられるチャンス問題です。

〔大問6〕は、絵を見て状況に合った英語を書かせる条件英作文です。

難しく考えず自分が知っている英語表現をするわけで、give や play が思い浮かべば決して難しい問題ではありません。

基本的な単語・語句を用いて状況に合った表現が即興で出てくるか、と言う表現能力です。

マンガ的な絵を見て、その状況から考える英作文は毎年出ている問題です。

いろいろなパターンで練習しておきましょう。

≪解説≫

A : タクはギターの演奏に興味があったがギターを持っていなかった。

B : ある日、彼の祖母が彼にギターをくれた。

C : 3ヵ月後、彼は○○高校の文化祭でそのギターを演奏した。祖母は彼の演奏を聞いて嬉しく思った。

≪正解例≫

(ア)“彼の祖母がギターをくれた” という内容を英文にすれば正解

One day, his grandmother give him a guitar.

(イ)“タクが文化祭でギターを演奏(play)した”という文を書けばよい。

Three months later, he played it at the school festival.

(早稲田育英ゼミナール 読売ランド教室)

2016年6月 2日 19:07

6月の話題 ③....おまけ・祝日の意味

8月の祝日は学生にとっては夏休み中なのであまり嬉しくないのかも知れませんが…

おまけとして、それぞれの祝日が制定された目的や意味を書いておきます。

祝日の制定にはそれぞれに深い意味があります。

祝日法に明記されたその趣旨を「 」内に記します。

日にちは、今年2016年の月日です。

1月1日(元旦)

……「年のはじめを祝う」

1月11日(成人の日)1月の第2月曜日

……「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」

……「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」以前は1月15日と定められていましたが、“ハッピーマンデー”制度により1月の第2月曜日となりました。

1月15日が小正月であり、古来から元服の儀式を小正月に行う慣わしがあった事から。

2月11日(建国記念の日)

……「建国をしのび、国を愛する心を養う」

この日が建国記念の日とされるのは、紀元前660年に初代天皇である神武天皇が橿原宮において即位されたことが起源になっています。

戦前は“紀元節”という呼称だった。

3月20日(春分の日)

……「自然をたたえ、生物をいつくしむ」

国立天文台が算出した春分日・今年は3月20日

天文学的には、太陽が春分点を通過するその日のこと。

3月20日か21日がその日になる事が多い。

3月21日(振替休日)祝日法による春分の日の振替休日

4月29日(昭和の日)

……「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」

元は昭和天皇の“天皇誕生日”

昭和天皇の崩御に伴い当初は“みどりの日”として制定されたものを後に“昭和の日”と改めた。

5月3日(憲法記念の日)

……「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」

日本国憲法が公布された日

5月4日(みどりの日)

……「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」

4月29日を“昭和の日”と改称するにあたりみどりの日を5月3日に移し連休をつくる事とした。

5月5日(こどもの日)

……「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」

“端午の節句”子供の人格を重んじると同時に唯一子を生むことの出来る性、偉大な母に感謝する日。

7月18日(海の日)7月第3月曜日

……「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」

以前は7月20日と定められていましたが、ハッピーマンデー制度によって7月の第3月曜日となりました。

8月11日(山の日)

……「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」

今年から施行される新しい国民の祝日。

9月19日(敬老の日)9月の第3月曜日

……「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」

……「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」元々9月15日でしたが、ハッピーマンデー制度により現在のようになりました。

9月22日(秋分の日)

……「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」

春分の日と同様に、国立天文台が算出した秋分日。

今年は、9月22日

10月10日(体育の日)10月の第2月曜日

……「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」

元々10月10日に固定されていましたが、これもハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日と定められました。

10月10日は、1966年の第1回東京オリンピックの開会式が行われた日です。

11月3日(文化の日)

……「自由と平和を愛し、文化をすすめる」

日本国憲法が公布された日

日本国憲法が“自由と平和に基づく文化国家の建設を理想とするもの”であることから“文化の日”とされました。

11月23日(勤労感謝の日)

……「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」

神道の行事で一年の収穫を感謝する新嘗祭(にいなめさい)の日でもあります、戦前は“新嘗祭”という祝日でした。

12月23日(天皇誕生日)

……「天皇の誕生日を祝う」

(早稲田育英ゼミナール 読売ランド教室)

2016年6月 1日 00:22